Künstler und Mord – welche Assoziationen wecken diese Worte? Fast jeder denkt dabei an die vielen Künstlerinnen und Künstler, die bis heute verfolgt werden, nicht selten auch zur Zielscheibe von Mördern werden. Liegt es in der Natur der Sache, dass Künstler immer wieder in tödliche Gefahr geraten? Gehört sie zum Berufsrisiko, weil sich Künstler gesellschaftlich exponieren und damit auffällig und angreifbar werden? Mag sein. Doch es gibt auch Beispiele dafür, dass Künstler unter Umständen selbst zum Täter werden: Der Künstler als Mörder.

Die altgriechische Sage von Parrhasios (um 400 v. Chr.), dem meist verehrten Maler der Antike, basiert auf schauerlichen Gerüchten: Er soll einen Sklaven gefoltert und schließlich ermordet haben, um so den Ausdruck menschlichen Leidens besser studieren und malerisch nachbilden zu können.

Andere prominente Beispiele mörderischer und brutaler Charaktere sind der Renaissancekünstler Benvenuto Cellini (1500–1571) und der Barockmaler Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610), die beide für ihre gewalttätigen Wutausbrüche berüchtigt waren. Mit einer »Light«-Version der Parrhasios-Legende sorgte der deutsche Bildhauer Gregor Schneider (geb. 1969) 2008 für Empörung. Er kündigte an, einen Sterbenden ausstellen zu wollen. Es blieb bei der Ankündigung und einer PR nach allen Regeln der Kunst, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Als weitere moderne Variante der antiken Legende kann die Geschichte einer jungen Künstlerin gelten, die sich im Herbst 2002 in selbstmörderischer Absicht vom Dach des Berliner Künstlerhauses Tacheles stürzte. Touristen fanden ihre Leiche im Hinterhof des Künstlerhauses, in dem zahlreiche Großskulpturen und Installationen standen. Ob Zufall oder Absicht, die Künstlerin war auf ein ausrangiertes Ambulanzfahrzeug gestürzt und von dessen Dach herabgerollt. Die Touristen glaubten, bei der blutüberströmten Leiche handele es sich um eine täuschend echte Nachbildung und fotografierten die Tote zusammen mit dem Krankenwagen. Erst Kinder einer Schulklasse erkannten die schreckliche Wahrheit und alarmierten ihre Lehrer.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich an der Kunstakademie in Budapest, wo sich ein Selbstmörder erhängt hatte. Einen Tag lang baumelte er am Strick, weil alle glaubten, es handele sich um eine Plastik. In einem anderen Fall täuschte eine Kunststudentin den Selbstmordversuch in einer schaurigen Performance vor: Anna Odell (geb. 1973) stellte sich im Januar 2009 nachts auf eine Stockholmer Brücke, hoch über dem eisigen Mälarensee, und spielte den Passanten in leichter Bekleidung eine Suizidwillige vor.

Die von Autofahrern alarmierte Polizei benötigte fünf Beamte, um die wild um sich schlagende Studentin in eine psychiatrische Klinik zu bringen. Dort wurde sie plötzlich wieder normal und erklärte den Ärzten, die schon mit Beruhigungsspritzen im Anmarsch waren: »Alles nur gespielt, alles Kunst!« Die Aufzeichnung ihrer Performance reichte Odell erfolgreich als Abschlussarbeit an ihrer Kunsthochschule ein, die Öffentlichkeit reagierte weit weniger positiv.

Lebensmüde, Tote oder Sterbende als Bestandteile einer Installation oder Performance muten dem Kunstfreund einiges zu. Steigern lässt sich dieser Nervenkitzel nur noch durch Künstler, die damit drohen, in ihrer Ausstellung einen Besucher sterben zu lassen. Edward Kienholz (1927–1994) und seine Frau Nancy Reddin Kienholz (geb. 1943) sorgten mit ihrer Installation Still Live 1974 in Westberlin für Aufruhr bis in die politischen Spitzengremien hinein. Die Arbeit bestand aus einem begehbaren Wohnzimmer mit Ledersessel, auf den aus der gegenüber liegenden Wand der Lauf eines geladenen Gewehres gerichtet war. Dessen in einer Box verborgener Mechanismus würde, so das Künstlerpaar, irgendwann in den nächsten Hundert Jahren einen Schuss abgeben.

Jeder Besucher der Ausstellung, der auf dem Ledersessel Platz nahm, setzte sich also der (wenn auch kleinen) Gefahr aus, erschossen und damit zum Bestandteil der Installation zu werden. Als die Behörden Wind davon bekamen, rückten Feuerwehr, Polizei und ein Bombenentschärfungsteam an und beschlagnahmten das Werk. Die drohende Klage wegen versuchten Mordes und die Zerstörung des Kunstwerks konnten nach langem Hin und Her vom amerikanischen Botschafter verhindert werden, der mit seinem Einschreiten (als Vertreter der damaligen Besatzungsmacht) die Berliner Behörden brüskierte.

Ob Tote in Ausstellungen oder tödliche Gefahr für Ausstellungsbesucher – bisher handelte es sich dabei um einzelne Werke ambitionierter Künstler, die mit wohl kalkuliertem Schauereffekt spielen. Wesentlich dramatischer gestalten sich Fälle, in denen Künstler zum Opfer ihrer eigenen Fantasiebegabung werden und dem Wahnsinn verfallen – ein Aspekt, der zu den populärsten Motiven des Künstlermythos gehört.

Künstler und Mord – das Beispiel Richard Dadd

Ein extremes Beispiel dafür, dass der Künstler im Wahnsinn nicht – wie es gern dargestellt wird – zur Ulkfigur, sondern zur unkalkulierbaren Gefahr wird, bietet der englische Künstler Richard Dadd (1817–1886), der heute weitgehend vergessen ist. Als viertes von insgesamt neun Kindern wuchs er – wie auch der berühmte Schriftsteller Charles Dickens – in Chatham auf, einem knapp 40 Kilometer von London entfernten Ort, der vor allem von der Schiffsbauindustrie geprägt war.

Dadds Vater Robert entstammte einer angesehenen Familie und arbeitete als Apotheker und Chemiker. Ein Freund des Vaters brachte dem jungen Richard wohl erste Grundfertigkeiten im Zeichnen bei, und sehr bald wurde offenbar, dass der aufgeweckte Knabe über ein besonderes Talent verfügte.

»Es gab niemanden, der freundlicher, liebenswürdiger, taktvoller und herzlicher war. Er war ganz ausdrücklich jemand, der keiner Fliege etwas zu Leide tun konnte.«

Nach dem Umzug der Familie nach London, Dadd war gerade siebzehn geworden, kam er in Kontakt mit wichtigen Künstlern, da sein Vater einen florierenden Handel mit Künstlerbedarf am Haymarket aufbaute. Die Entscheidung des Vaters, nach London zu gehen und das Gewerbe den örtlichen Gegebenheiten anzupassen, war sicher nicht zuletzt dem viel versprechende Talent des Sohnes geschuldet. Dadd besuchte die Royal Academy School, wo er nicht nur durch seine Fähigkeiten, sondern auch durch seine attraktive Erscheinung und sein ausgesucht höfliches Auftreten auffiel.

Einer seiner Freunde schwärmte rückblickend in den höchsten Tönen: »Es gab niemanden, der freundlicher, liebenswürdiger, taktvoller und herzlicher war. Er war ganz ausdrücklich jemand, der keiner Fliege etwas zu Leide tun konnte.« Der Künstler gründete mit seinen Freunden eine lose Gruppe Gleichgesinnter, die sich »Die Clique« nannte und sich jede Woche zu Diskussionen bei Richard traf. In der Regel ging er siegreich aus den kleinen Zeichenwettbewerben hervor, die innerhalb der Gruppe zur Belebung der Diskussionen abgehalten wurden.

Einer Karriere, so schien es damals, stand nichts im Wege, zumal sich Dadds Spezialität, fantasievolle Elfendarstellungen, immer größerer Anerkennung erfreute. Bildmotive mit Feen, Magiern und traumhaft verrätselten Inhalten hatten den Sprung aus der Buchillustration zu einem eigenständigen Genre geschafft. Gerade bildete sich eine Traditionslinie heraus, die mit Johann Heinrich Füssli (1741–1825) und William Blake (1757–1827) prominente Vorläufer hatte. Erste Kritiken zu seinen ausgestellten Werken bescheinigten ihm eine große Zukunft in der Kunst: »Dadd ist auf dem direkten Weg zum Ruhm.«

Dabei verströmen seine leichtfüßigen Darstellungen auf den ersten Blick eine harmlos erscheinende Heiterkeit, die aber bei genauerer Betrachtung ihre verunsichernde Wirkung nicht verfehlt. Dadd war jedoch ebenso gewandt in Porträt- und Landschaftsmalerei. So bot sich ihm im Sommer 1842 die einmalige Chance, als Begleiter eines Gönners, Sir Thomas Philips, auf eine lange Reise in den Mittleren Osten zu gehen. Sir Thomas brauchte für seine grand tour einen Künstler, um die verschiedenen Stationen und Eindrücke zu dokumentieren – keine unübliche Praxis in Zeiten, da es die Möglichkeit zu touristischen Schnappschüssen mit der Kamera noch nicht gab.

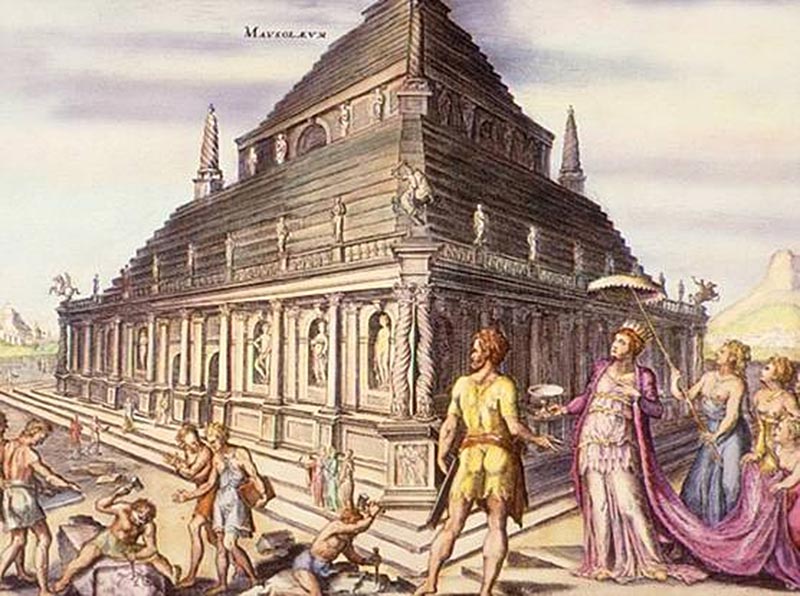

Die Reise führte die beiden Männer auf einem beschwerlichen Weg über die Alpen nach Venedig, von dort nach Griechenland und weiter nach Konstantinopel (heute Istanbul). Ein Ereignis während der Reise entlang der südwestlichen Mittelmeerküste der heutigen Türkei wirft ein bezeichnendes Licht auf das Kulturverständnis jener Tage. Die trickreich arrangierte Besichtigung des berühmten Grabmals von Mausolus und dessen Marmorreliefs in Bodrum (dem antiken Halikarnassos) war eine Art Vorlauf für Verhandlungen, die vier Jahre später zum Abtransport der Marmorreliefs führten. Seither sind sie im Britischen Museum in London zu besichtigen.

Nach Kleinasien führte die Reise der beiden Männer weiter über Zypern nach Beirut, Tripolis, Damaskus, Jerusalem, Jaffa und schließlich mit dem Schiff nach Ägypten. Eine Expedition auf dem Nil ließ Richard Dadd nun mehr Zeit, um Skizzen anzufertigen, während Sir Thomas am Ufer Jagd auf Krokodile machte. Erste Anzeichen seiner Krankheit interpretierte Richard selbst noch als Symptome eines Sonnenstichs. Die reichen Eindrücke altägyptischer Kultur wurden in jenen Tagen zum festen Bestandteil von Wahnvorstellungen, die bald seinen Verstand zerstören sollten. Einem Künstlerfreund schrieb er damals:

»Meine Einbildungskraft ist so voll wilder Launen, dass ich ganz ernsthaft an meinem Verstand zweifle.«

Auf dem Rückweg von der insgesamt fast ein Jahr dauernden Reise wurde Richard Dadd zunehmend von seinen Wahnvorstellungen gepeinigt. In Rom wollte er den Papst bei einer öffentlichen Audienz angreifen, allein die starken Sicherheitsvorkehrungen hielten ihn davon ab. In Paris konnte sich Richard Dadd kaum noch beherrschen und verließ fluchtartig die Stadt Richtung London. Dort angekommen, wurde der Familie schnell klar, dass Richard ernste gesundheitliche Probleme hatte.

Sein Vater indes hielt verzweifelt an dem Glauben fest, dass sein Sohn nur an den Folgen besagten Sonnenstichs litt. Doch Richards Wesen hatte sich komplett verändert. Statt des überaus freundlichen und zuvorkommenden Künstlers begegnete ihnen nun ein aggressiver und zugleich ängstlich seine Umgebung beobachtender Mann, der in wirren Reden behauptete, ein Nachfahre der ägyptischen Gottheit Osiris zu sein, dessen Willen er auszuführen habe.

Ein Nervenarzt riet nach der Begegnung mit Richard dringend zu einer betreuten Unterbringung. In seiner Wohnung fand man in diesen Tagen des Sommers 1843 eine Anzahl von Zeichnungen, die Dadds Freunde mit durchgeschnittenen Kehlen zeigten. Sein Vater, der immer eine enge und liebevolle Bindung zu Richard pflegte und ein kompromissloser Förderer seiner Kunst war, wollte seinen Sohn aber nicht in fremde Hände geben und sich stattdessen selbst um ihn kümmern.

Als Richard eines Tages seinen Vater bat, ihn auf einer Reise zu seiner Lieblingstante nach Cobham zu begleiten, ahnte Richards Schwester Mary Ann bereits, dass etwas Schlimmes passieren würde. In einem Brief an einen ihrer Brüder schrieb sie, dass sich Richards Zustand immer mehr verschlechtern würde und äußerte die Befürchtung, dass der Bruder eine Gefahr für andere darstellen könne. Und tatsächlich war diese Reise eine Finte von Richard, dessen Äußeres nicht den kleinsten Schimmer einer Erkrankung offenbarte.

Seinem Vater versprach er, der Tante sein Herz ausschütten zu wollen, doch unterwegs führte Richard aus, was er als seine Mission begriff, »all jene auszulöschen, deren Gestalt der Teufel auf Erden annimmt«. Abends überredete Richard seinen Vater, vor dem Schlafengehen noch einen Spaziergang durch den Park zu machen. Dort zückte er plötzlich sein Springmesser und versuchte, seinem Vater damit die Kehle durchzuschneiden. Als das misslang, erstach er ihn in dem Glauben, dass er den Teufel vor sich habe.

Es ist unwahrscheinlich, dass Richard in seiner irren Raserei wusste, wen er wirklich umgebracht hat (noch ist wahrscheinlich, dass er es jemals begriff); dass er nach allgemeiner Einschätzung ein Verbrechen begangen hatte, muss ihm allerdings schon bewusst gewesen sein, jedenfalls hatte er seine Flucht bereits vor der Tat geplant und setzte mit einem Boot von Dover nach Frankreich über.

Vatermord – die kaum begreifliche Tat

Seine Mission lautete diesmal, den Kaiser von Österreich, Ferdinand I. zu töten. In Frankreich aber wurde Richard zwei Tage nach seiner Tat festgenommen, nachdem er versucht hatte, einen mit ihm reisenden Touristen die Kehle mit einer Rasierklinge durchzuschneiden, was allerdings dank dessen Reaktionsvermögen nicht klappte. In Haft genommen lüftete Dadd sofort seine Identität und ließ seine mitgeführten Ersparnisse dem Touristen als Wiedergutmachung übergeben.

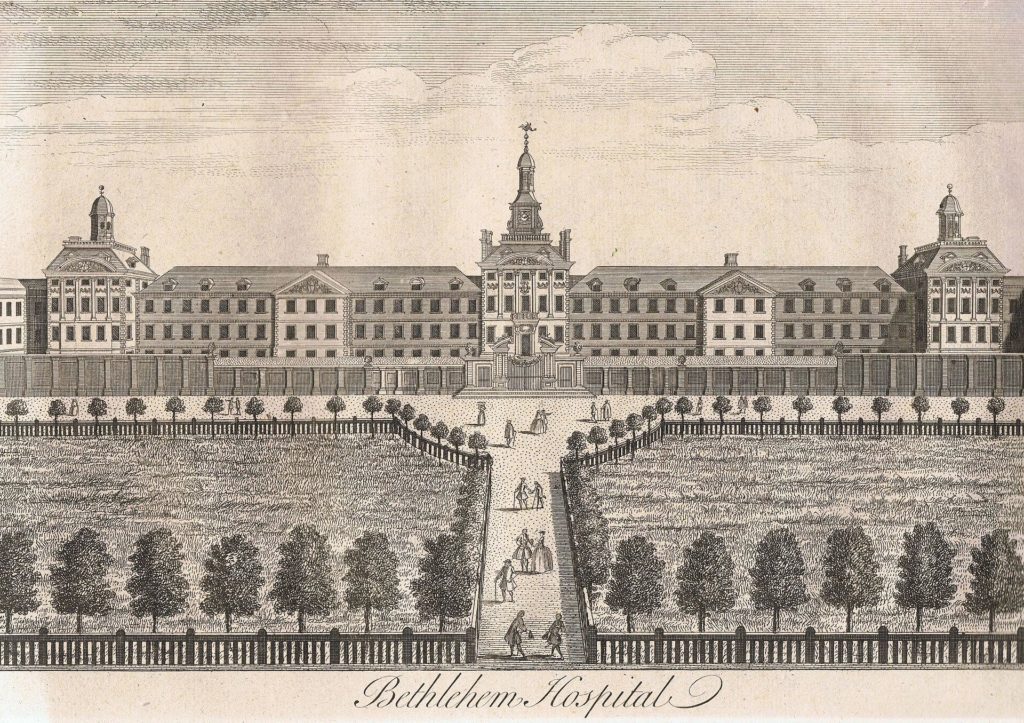

Der Künstler kam schließlich in die stets überfüllte Abteilung für Straftäter des Bethlem Hospitals, einer für damalige Verhältnisse fortschrittlichen Einrichtung im Londoner Stadtteil Southwark. Die verurteilten Straftäter und Patienten konnten sich innerhalb der engen Grenzen ihres Aufenthaltraums frei bewegen und mussten nicht mehr – wie bis in die 30er Jahre des Jahrhunderts – in eisernen Fesseln ihr Dasein fristen.

Ob es der einfühlsamen und kunstverständigen Art von Dadds Ärzten zu verdanken war oder ob Richards Genius sich trotz aller Widrigkeiten wieder Geltung verschaffen wollte: Der Künstler begann eine ganze Weile nach dem Vatermord wieder zu zeichnen und zu malen, neben Porträts (gelegentlich beklagte er sich über seine Mitinsassen, die keine guten Modelle abgeben würden) malte Dadd fantastische Bilder.

Die berühmtesten davon sind Widerspruch: Oberon und Titania und Der Meisterstreich des hexenden Holzfällers, einem kleinen Gemälde, übersät mit winzigen Figuren und feinsten Details, das er einem Anstaltsmitarbeiter widmete. Doch anders als seine früheren Elfenbilder ist es von einer düsteren Atmosphäre und einer seltsamen Isoliertheit der teilweise gepresst wirkenden Figuren bestimmt. Anstoß für das Bild gaben möglicherweise ein paar Zeilen aus Shakespeares Sommernachtstraum.

Traumartig verlieren sich auch die vielen Figuren dieses Bildes in ihrem Treiben. Titelgebend ist eine Figur mit Axt, die dem Betrachter den Rücken kehrt und zu einem Schlag ausholt, um eine Haselnuss zu spalten. Das kaum wahrnehmbare Zentrum aber bildet ein weißbärtiger Mann, den Dadd später als »Patriarchen« bezeichnete. Seine Krone könnte eine Anspielung auf den Papst sein, dessen ersehnte Begegnung bereits über zwölf Jahre zuvor Richards wahnhaften Furor entzündete. Oben rechts taucht eine Figur mit Mörser und Stößel, den Utensilien der Apotheker, auf und schaut sich in Richtung des Betrachters um. Sie soll Ähnlichkeit mit Robert Dadd haben, Richards Vater.

Seine gesellschaftliche Existenz war zwar ruiniert, doch Dadd lebte und arbeitete noch weitere vierzig Jahre in absoluter Abgeschiedenheit. Bald wurde er kaum noch besucht, denn Dadd legte keinen Wert auf Kontakt zur Welt außerhalb der Anstaltsmauern. Ein Künstlerfreund aus den frühen Londoner Zeiten besuchte ihn und wurde von Dadd schroff begrüßt: »Was wollen Sie hier? Haben Sie jemanden umgebracht?«

Seine Familie hielt zwar den Kontakt, wurde aber nach und nach von weiteren Schicksalsschlägen erschüttert. Insgesamt erkrankten vier der Kinder von Robert Dadd an einer schizophrenen Psychose. Andere Familienmitglieder wanderten nach Amerika aus. Für die wenigen Besucher, die aus wissenschaftlichem oder journalistischem Interesse in die Anstalt kamen, war Dadd durch seine einstige Prominenz und seine monströse Tat ein Kuriosum, das äußerlich einen gepflegten Herrn darstellte und dessen intellektuelle Fähigkeiten von der Krankheit scheinbar unbeeinträchtigt blieben. Doch seine Werke wurden in diesem Sinn als zugegebenermaßen bemerkenswerte Erzeugnisse eines kranken Geistes gesehen, weshalb sie nicht öffentlich gezeigt wurden.

Eine seltene Ausnahme bildete eine Ausstellung in Manchester, in der Dadd mit drei Werken aus der Anstalt vertreten war. Doch die allgemeine Auffassung war, dass solche Werke nur das Erzeugnisse eines Irren sein können. Ein Urteil, das auch Künstler wie den bereits erwähnten William Blake traf, dessen Werke in der gleichen Ausstellung gezeigt wurden.

Wenig später allerdings fand dieser großen Zuspruch – im Gegensatz zu Dadd, dessen Bilder selbst aus der Zeit vor Ausbruch der Schizophrenie vor allem als Vorzeichen seiner Krankheit diskutiert wurden. Viele seiner Werke sind nicht erhalten geblieben, sie kursierten als Geschenke unter den Anstaltbeschäftigten, ein Großteil ging wohl über den Nachlass der Ärzte verloren, die Dadds Werke sammelten.

Künstler und Mord – ein Beispiel aus der Gegenwart

Ein Vatermord mit eigenartigen Parallelen ereignete sich im Herbst des Jahres 2009 in der australischen Kunstszene. Der bekannteste Kurator des Landes, der u. a. mehrere Biennalen von Sydney geleitet hatte, wurde in seinem Haus erstochen aufgefunden. Neben dem 68-jährigen Nick Waterlow fand die Polizei seine ebenfalls ermordete Tochter und deren verletztes Kind. Bald fiel der Verdacht auf Nicks Sohn, von dem jede Spur fehlte.

Der groß gewachsene, gut aussehende Antony Waterlow hatte sich in der Kunstszene versucht, war Kunststudent und Mitarbeiter einer Galerie gewesen, bevor er ins Schauspielfach wechselte. Immer stärker machte sich jedoch seine paranoide Schizophrenie bemerkbar, die Antony nicht nur mit Medikamenten, sondern auch mit Drogen und Alkohol zu bekämpfen versuchte.

Zuletzt hatte er zurückgezogen in einem vermüllten Apartment gehaust und den ganzen Tag lang Videos angesehen. An ein Engagement war nicht mehr zu denken, zumal er seine Medikamente selbst abgesetzt und durch noch mehr Alkohol ersetzt hatte.

Die Wahnidee, der erfolgreiche Vater, der ihn lange unterstützt hatte, sei für sein Elend verantwortlich, nahm offenbar vollkommen Besitz von Antony und brachte ihn zu dieser Bluttat. Vierzehn Tage lang versteckte er sich in der Nachbarschaft, bis Polizisten den verdreckten und übermüdeten Mörder im Buschland aufspürten.

Über einen Künstler, der einen Mordanschlag auf sich und seine Frau knapp überlebte, liest du hier.