Heute fällt die Vorstellung schwer, dass es wegen Bildern einmal langwierige Konflikte und sogar Kriege mit zigtausend Toten gegeben hat. Aber der Streit um Bilder, der Bildersturm (Ikonoklasmus) und Bilderverbote sind zwar uralte, aber immer wiederkehrende Phänomene. Die Zerstörung der Buddha-Statuen im Hochtal von Bamiyan 2001 während der ersten Despotie der Taliban in Afghanistan und die Auseinandersetzungen rund um eine Serie von Mohammed-Karikaturen der dänischen Zeitung Jyllands-Posten und der anschließenden Kampagne des Imams Ahmad Abu Laban 2005/2006 mit weltweit über 100 Toten sind Beispiele dafür. Doch was vielen nicht bewusst ist: Um ein Haar hätte die westliche Kultur auch ganz anders aussehen können, nämlich wenn der Bilderstreit im Mittelalter anders entschieden worden wäre. Dann hätten sich die Christen dem Bilderverbot von Muslimen und Juden angeschlossen.

Unser Alltag ist voller Bilder. Vor allem sind es Bilder von Menschen, die uns unentwegt im Internet, in den Medien, in Comics und in Zeitschriften, auf Plakatwänden oder als Graffiti begegnen. Die Vielzahl bildhafter Eindrücke hat uns bereits darauf hin trainiert, unerwünschte oder für uns in dem Moment unwichtige Botschaften zu übersehen, „wegzuklicken“, sofort wieder zu vergessen. Bilder sind allgegenwärtig, sie tauchen auf und verschwinden binnen Sekunden, das einzelne Bild erscheint uns unwichtig, nur wie ein einzelner Mosaikstein im Gesamtbild.

Um den historischen Konflikt rund ums Bild zu verstehen, müssen wir uns klarmachen, welche große spirituelle Wirkung gemalte Bilder und in Stein gemeißelte Figuren damals hatten. Bildhafte Darstellungen waren im Leben der Menschen bis ins 19. Jahrhundert hinein keine Selbstverständlichkeit. Im Mittelalter – dieser Begriff bezeichnet die Zeit zwischen etwa 600 bis ungefähr 1400 – waren Bilder sogar eine ausgesprochene Seltenheit; es gab sie nur in Kirchen und an Fürstenhöfen. Gemälde oder Skulpturen waren damals ungewöhnliche Kostbarkeiten.

Der sunnitische Islam, das Judentum und auch viele Christen sahen im Gebrauch von Bildern ein großes Problem. An heiligen jüdischen Stätten war allenfalls Reliefplastik, Buch- und Schmuckmalerei erlaubt. Damit grenzte sich die jüdische Religion von älteren antiken Glaubensrichtungen ab. Im Namen des weit später entstandenen Islam rief der Prophet Mohammed (ca. 570–632) nicht nur zum Kampf gegen Götzenbilder auf, sondern wandte sich grundsätzlich gegen Darstellungen von Lebewesen: „Bilder sind ein Greuel von Satans Werk, meidet sie!“

In der Hadith, einer Sammlung von Aussprüchen Mohammeds, werden Bilder als „unrein“ bezeichnet, weil sie vom Gebet ablenkten. Denjenigen, die lebendige Wesen malten oder plastisch nachbildeten, wurden im Jenseits schlimmste Höllenqualen prophezeit, weil sie ihren „Geschöpfen“ am Tage des Jüngsten Gerichts kein echtes Leben einhauchen könnten.

Bei den Sunniten setzte sich ab dem 9. Jahrhundert die Auffassung durch, Menschen- und Tierdarstellungen an den heiligen Stätten zu verbieten; sie blieben allenfalls in der Buchillustration, als Miniatur, gestattet. Völlig undenkbar war die Darstellung des Propheten Mohammed oder gar Gottes. Mohammeds Gesicht wurde in historischen Buchillustrationen stets hinter einem Tuch verborgen.

Das Bilderverbot betraf zwar eigentlich nur die Moscheen, die islamischen Gebetshäuser, wirkte sich aber letztlich auf die ganze Öffentlichkeit aus: Auch Gemälde und Figuren ohne religiösen Inhalt galten als unmoralisch und waren vom Bilderverbot getroffen. Nicht einmal die Schätze und Gemälde des mächtigen osmanischen Sultans konnten außerhalb der Palastmauern gezeigt werden. Über die komplexe Geschichte des figürlichen Bildes im islamischen Kulturkreis ist hier zu lesen.

Während in Europa die figürliche Malerei und die Bildhauerei zu den wichtigsten Künsten wurden, weil sie in engem Zusammenhang mit der christlichen Religion standen, entwickelte sich in der islamischen Welt eine ornamentale Kunst ohne Unterscheidung von religiösen und weltlichen Anwendungsbereichen.

Bis heute liegen hier die künstlerischen Traditionen in den Bereichen Schriftkunst, Buchmalerei, Teppichknüpferei und Gartenarchitektur, also Landschaftsgestaltung. Die Aufgabe der muslimischen Künstler bestand darin, nicht den Menschen durch Abbildung zu verehren, sondern die göttliche Ordnung durch harmonische, ungegenständliche und geometrische Muster zu preisen.

Wie es beinahe zum Bilderverbot kam

Die Bilder, vor denen die frühen und mittelalterlichen Christen beteten, nennt man Ikonen. Im orthodoxen Christentum Russlands und Griechenlands sind sie heute noch in Gebrauch. Mit ihrer magischen Ausstrahlungskraft zogen die Ikonen die ehrfürchtigen Blicke der Gläubigen auf sich. Sie zeigten vor allem Jesus Christus, aber auch die Jungfrau Maria als Mutter Gottes sowie weitere Heilige des christlichen Glaubens. Der wichtigste Unterschied zu gemalten Bildern von heute ist, dass die Gläubigen darin nicht ein Abbild sahen, sondern das Göttliche selbst im Bild verehrten.

Noch heute fällt es vielen orthodoxen und katholischen Christen schwer, solche religiösen Bilder als schlichte Abbildungen zu sehen. Nach Reisen zu Wallfahrtsorten wie dem italienischen San Giovanni Rotondo – einem der meist besuchten Pilgerstätten weltweit – bringen die Gläubigen kleine Bilder und Figuren von Heiligen wie Padre Pio (1887–1968) mit nach Hause, hängen sie an den Rückspiegel ihres Autos oder tragen sie in der Tasche mit sich. Nicht im Traum würde ihnen einfallen, selbst solche industriell gefertigten Gegenstände einfach wegzuwerfen.

Die Bildgegner fragten sich hingegen, wie es möglich sei, ein Stück bemaltes Holz oder einen geformten Stein zu verehren und betrachteten dies als Beleidigung Gottes. Im 8. Jahrhundert wurde im Byzantinischen Reich aus diesem Bilderstreit ein handfester Krieg zwischen Bildbefürwortern und Bildgegnern. Wie konnte es dazu kommen, wo doch beide Seiten an den gleichen Gott glaubten?

In den Zehn Geboten des Alten Testaments heißt es gleich zu Beginn: „Fertige dir kein Gottesbild an. Mach dir auch kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer.“ (2. Buch Mose [Exodus] 20, 4) Demnach sollten keine Abbildungen Gottes oder Abbildungen des Menschen, der Tiere oder der Landschaft überhaupt gestattet sein.

Dies entsprach den Prinzipien des Judentums – aus letzterem war der christliche Glaube bekanntlich hervorgegangen. Jedoch war das Bedürfnis groß, Christus abzubilden, galt er doch als Mensch und als Gottes Sohn, hatte also eine göttliche und eine menschliche Natur.

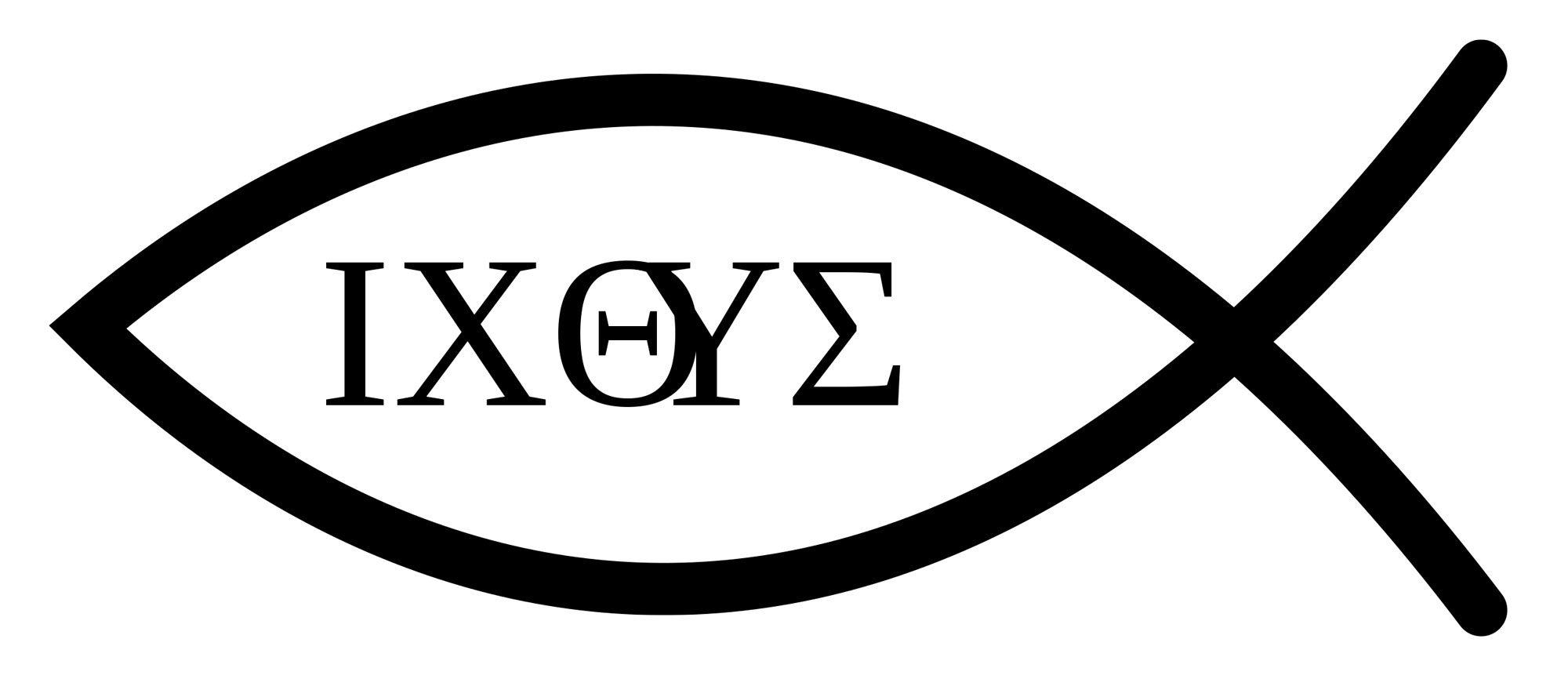

Die Bildgegner dagegen fürchteten im Ikonenkult einen Rückfall in die Götzenanbetung, zu sehr glich die Ikonenverehrung heidnischen Bräuchen, wie sie etwa in der römischen Antike praktiziert wurden. Ihnen galt das Bilderverbot als wesentlich für Abgrenzung von vermeintlich primitiven Glaubensformen. In den Anfängen des Christentums bestärkte zudem die Verfolgung als Sekte im Römischen Reich ihre Mitglieder, nur geheime Symbole als Erkennungszeichen für ihre Glaubensgemeinschaft zu verwenden. So gilt bis heute der Fisch als Symbol für Jesus.

Seine Anziehungskraft und den Aufstieg zur Staatsreligion im Römischen Reich, die es endgültig im Jahr 380 wurde, verdankte das Christentum allerdings seiner Fähigkeit, heidnische Bräuche zu integrieren (wovon auch heute noch die Rituale an christlichen Feiertagen wie Weihnachten und Ostern zeugen). Die Römer verehrten eine Vielzahl von Göttern, bei ihnen war es sogar möglich, einzelne Menschen zum Gott zu ernennen – so etwa die Kaiser. Für die frühen Christen war es noch ein großes Problem gewesen, dass sie zum Anbeten der „göttlichen“ Kaiserstatuen gezwungen wurden.

In der Spätantike aber fanden sie einen Weg, den Kaiserbildkult des Römischen Reiches in ihre Weltanschauung zu integrieren, weil sich Gott und Kaiser nun nicht mehr in die Quere kamen: Der Kaiser beherrschte die Erde und Jesus Christus den Himmel. Auch dieser Pragmatismus im Dienst der Machtsicherung ist ein über die Jahrhunderte gut trainierter Wesenszug der christlichen Kirche.

Konstantin der Große (um 280 – 337), der das Christentum nicht mehr verfolgte, sondern förderte, ließ nach einem erfolgreichen Feldzug nicht nur in Rom eine riesige Statue von sich errichten, sondern auch in Byzanz, der von ihm ausgebauten neuen Hauptstadt des Römischen Reiches.

Dieses „neue Rom“ („Nova Roma“) erhielt nach dem Tod des Kaisers den Namen „Konstantinopel“ (heute Istanbul). Hier wie dort wurde der Statue noch mit heidnischen Opferritualen, mit Kerzen und Weihrauch gehuldigt, wie es im Römischen Reich Brauch gewesen ist. Der Streit zwischen den Bildergegnern und den Bildverehrern ist also schon in der Aufstiegsphase des Christentums von einer kleinen Sekte zur Weltreligion angelegt. Der Konflikt um das biblisch verordnete Bilderverbot zog sich weiter durch die folgenden Jahrhunderte und eskalierte schließlich.

Denn 400 Jahre später, ab ca. 730, herrschte Bürgerkrieg in Byzanz – nun allerdings mit einem Positionswechsel: Die Kirchenoberen rechtfertigten die Anbetung der Bilder, der Kaiser hingegen sah sich durch den Bilderkult in seiner Machtstellung bedroht. Nun war der Kaiser ein Befürworter des Bilderverbots.

Er stieß mit der demonstrativen Beseitigung einer wichtigen Ikone und einem allgemeinen Verbot der Ikonenverehrung den Bildersturm und damit einen kriegerischen Konflikt an. Möglicherweise war hier schon der Einfluss des Islam mit seinem Bilderverbot wirksam, denn das Byzantinische Reich war im Osten bereits von muslimischen Mächten umgeben.

Vor allem aber wollte der Kaiser die politische und wirtschaftliche Macht der Kirche beschneiden, die durch Ikonenproduktion und -handel ihren Reichtum ausbauen konnte und zu einer Konkurrenz des Kaisertums heranwuchs. In Byzanz hatte sich über die Jahrhunderte eine richtige Ikonenindustrie entwickelt, die den Künstlern viele Aufträge und der Kirche große Einahmen verschaffte. Das Bilderverbot hatte also auch eine politische Komponente.

Fast 120 Jahre lang versank das Byzantinische Reich im Bürgerkrieg, an dessen Ende im Jahr 843 sich die Ikonenbefürworter durchsetzten. Das Bilderverbot war gekippt. Schließlich wurde die Bilderverehrung sogar zum Dogma erklärt: „Je mehr die Betrachter die gemalten Darstellungen ansehen, desto mehr werden sie sich an das Urbild erinnern, dem sie Gruß und Ehrfurcht erweisen sollen …“.

Diese Etappe in der Auseinandersetzung war für die weitere Entwicklung der Kunst sehr förderlich, wenngleich sich im Byzantinischen Reich eine Tendenz zur Stilisierung und Erstarrung in der Ikonenproduktion immer mehr verfestigte. Ikonen lassen viele heutige Betrachter völlig kalt, weil sie starr wirken und immer gleich aussehen. Das liegt u.a. an dem Glauben, das Göttliche sei in der Ikone wirklich vorhanden, und um dieses zu bewahren, sollten neue Ikonen möglichst genauso aussehen wie ihre Vorgänger.

Der Wert des Bildes als Kultobjekt zeigte sich also gerade in der traditionellen Gestaltung. Eine Veränderung war nicht erwünscht, sodass sich die Malerei in Byzanz über Jahrhunderte kaum weiterentwickelte. Im Westen, in Italien und Spanien, aber wurden die byzantinischen Ikonen als exotische fremde Objekte betrachtet. Genau diese Fremdheit öffnete später den italienischen Künstlern die Augen für die formalen Qualitäten und für den Kunstcharakter der Ikone.

Die Rolle der Reliquien nach dem Bilderverbot

Die italienischen Künstler (bzw. Kunsthandwerker, was dem damaligen Selbstverständnis mehr entspricht) übernahmen fremde Stilelemente – „alla maniera greca“, also „in der Art der Griechen“ (Griechenland war Bestandteil des Byzantinischen Reiches) – und entwickelten damit ansatzweise ein Bewusstsein für die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten des Menschen und den Eigenwert des Kunstwerks.

Im christlichen Westen hatten sich ganz ähnliche Kulte wie in Byzanz entwickelt. Die Anfänge der Ausschmückung der Kirchen und die immer prächtiger werdenden Altäre liegen wohl darin, dass man Reliquien als Bestandteil feierlicher Zeremonien verwahrte.

Als Reliquien bezeichnet man alle materiellen Überreste, die mit Jesus Christus, mit Heiligen oder Märtyrern der frühchristlichen Zeit in Berührung gekommen sein sollen. Diese Heiligen hatten der Überlieferung nach Legendäres und Übermenschliches für die Verbreitung des Christentums geleistet oder waren für ihren Glauben getötet worden. So wurde ihren Überresten heilbringende Wirkung zugeschrieben und kultische Verehrung zuteil. Meist waren es die zerteilten Gebeine von Märtyrern oder angebliche Fetzen vom Leichentuch Christi.

Selbst winzigste Holzsplitter konnten als Reliquie verehrt werden, weil sie angeblich von der Arche Noah oder vom Kreuz Christi stammten. Die Größe war dabei nicht ausschlaggebend: Das Fingerglied eines Märtyrers war für die Gläubigen ebenso verehrungswürdig wie ein Schädel oder der gesamte Körper. Für diese sorgsam bewahrten Gegenstände wurden kostbare Behälter angefertigt, die Reliquiare. Oft zeigen sie schon durch ihre äußere Form, von welchen Körperteilen die enthaltenen Reliquien stammen; beispielsweise gibt es Reliquiare in Kopfform, die einen Schädelknochen aufbewahren.

So konnten körperliche Darstellungen von Heiligen Einzug in den Gottesdienst halten, obwohl die Skulpturen, die die Reliquien enthielten, stark an die Götzen heidnischer Kulturen erinnerten. Sicher spielten hier auch vorchristliche Kulte eine Rolle, die das Christentum integrierte, um auch nördlich der Alpen Erfolg zu haben.

Bis heute kann man übrigens an hohen Festtagen das feierliche Hervorholen der Kultobjekte aus den Reliquienschränken in den Kirchen sehen. Die Form der aufklappbaren Flügelaltäre, die man auch heute noch in manchen Kirchen sieht, ergibt sich genau aus dieser Praxis, denn die kostbar bemalten Innenseiten wurden nur an Feiertagen aufgeklappt.

Für die Zukunft einer Stadt, einer Kirche oder eines Klosters war es sehr wichtig, Reliquien zu besitzen, denn diese lockten Pilgerströme an und trugen so zum wirtschaftlichen Aufschwung bei. Schließlich mussten die Pilger essen und trinken, benötigten Übernachtungsmöglichkeiten – und frühe Formen des Souvenirhandels existierten ebenfalls bereits. Bis weit in die Neuzeit blieb der Reliquienhandel ein großes Geschäft.

Als beispielsweise 1587 in Rom an der Via Salaria, einer antiken Straße, ein Weinberg einbrach, gab er den Blick frei auf frühchristliche Katakomben (unterirdische Grabanlagen) mit Hunderten von Skeletten. Ereignisse wie diese lösten richtige Wellen des Reliquienhandels aus.

Ein anderes Beispiel: 1480 konnte der osmanische Sultan Mehmed II. die Stadt Otranto, eine Hafenstadt im äußersten Südosten Italiens, nach zweiwöchiger Belagerung durch seine Flotte einnehmen. Otranto gehörte ursprünglich zum Byzantinischen Reich, das Mehmed nach der Eroberung von Konstantinopel beerbt hatte. Dadurch sah er seinen Anspruch auf dieses Gebiet gerechtfertigt. Die Hintergründe des Feldzugs sind bis heute unklar, doch vermutlich ging es auch um die Ausdehnung der osmanischen Einflusssphäre auf Süditalien und die Kontrolle der für den Handel wichtigen Adria.

Die für die Bewohner Otrantos verlustreiche Schlacht gipfelte in der Hinrichtung von 800 Männern, die sich – so heißt es bis heute – geweigert hatten, dem christlichen Glauben abzuschwören. Die Ursache könnte aber auch darin liegen, dass die auf sich gestellten Einwohner eine Kapitulation ausgeschlagen hatten. Denn Verletzungsspuren an den Gebeinen geben Hinweise darauf, dass viele von ihnen beim Kampf um die Stadt umkamen. Die Toten wurden bald von der Kirche zu Märtyrern erklärt (eine Vorstufe zur Heiligsprechung in der christlichen Hierarchie).

Die dafür notwendige Wundergeschichte lautete: Man habe die nach der Hinrichtung liegen gelassenen Leichen noch Monate später (nach Abzug der Eroberer) ohne Spuren der Verwesung vorgefunden. Seither werden die Gebeine von 500 Toten in einem gewaltigen Reliquienschrein in der Kathedrale von Otranto verwahrt. Und die übrigen 300? Die meisten ihrer Überreste wurden in die Großstadt Neapel gebracht, um dort den Gläubigen die Grausamkeit und Bedrohung durch das Osmanische Reich vor Augen zu führen. Die übrigen Gebeine wurden vermutlich als Reliquien verkauft.

Viele Pilger versprachen sich von den Reliquien nicht nur Seelenheil, sondern im wahrsten Sinnes des Wortes Heilung. Denn Unfälle, Behinderungen und Krankheiten waren im Mittelalter und in der frühen Neuzeit noch weit lebensbestimmendere Einschnitte als heute. Zudem begriff man Krankheit noch viel mystischer – wer krank war, sah das nicht als Pech an, sondern als Ausdruck von Gottes Willen und musste sich nicht nur über seine Krankheit ernsthafte Sorgen machen.

Noch im 17. Jahrhundert mischte man Knochenstaub von Heiligen in den Ton kleiner Terrakottafiguren und trieb schwunghaften Handel damit. Kranke kauften die Figuren, schabten Teile von ihnen ab und aßen die Krümel in der Hoffnung auf Genesung.

Die Kunst als Feind des Lebens?

Der Kontrast zwischen den immer prächtiger ausgeschmückten Kirchen und dem Elend der Armen wurde im Laufe des Mittelalters immer stärker. Die sogenannten Bettelorden wie die Franziskaner, die auf Franz von Assisi (um 1181–1226) zurückgehen, propagierten urchristliche Tugenden: ein einfaches Leben und ein starker Glaube ohne äußerlichen Prunk und Protz. War diese Haltung eine Gefahr für die Kunst?

Als Widerspruch wurde es jedenfalls nicht empfunden, dass Franz seine Mission auf ein Zwiegespräch mit Christus zurückführte, bei dem der Gottessohn zu ihm durch ein prachtvoll bemaltes Kruzifix sprach. Langfristig gesehen profitierte die Kunst sogar von der vorbildlichen Armut der Bettelorden, indem sie jahrhundertelang in immer neuen Darstellungen das Wirken des heiligen Franziskus ins kirchentreue Licht setzte.

Den Kirchenoberen war bewusst, dass der Erfolg des christlichen Glaubens und seine missionarische Verbreitung auch der Kraft seiner Bilder zu verdanken war. Im Spätmittelalter verbreitete sich die Ansicht, durch „gute Taten“ zugunsten der Armen den Höllenqualen des Fegefeuers (der Strafe für die auf Erden begangenen Sünden nach dem Tod) entgehen oder sie wenigstens erheblich mildern zu können. Gute Taten konnten aber auch großzügige Schenkungen an die Kirchengemeinde oder Stiftungen von Kapellen und Kircheninventar sein.

Dadurch wurden viele Künstler beschäftigt, und es wurde viel Geld für Kunstwerke ausgegeben. Ein Beispiel aus dem beginnenden 14. Jahrhundert mit dem berühmten Maler Giotto di Bondone als Verursacher eines Skandals findest du in diesem Beitrag.

Die Kirche erbte zahlreiche Ländereien und verleibte sich über fromme Stiftungen zwischen 1200 und 1500 einen großen Teil des Volksvermögens ein. Private Stiftungen wurden zu einem erfolgreichen Finanzierungsmodell, mit dem sich große Kirchenbauten wie das Berner Münster realisieren ließen. Privatleute konnten sich für große Summen eigene Kapellen innerhalb des Kirchenbaues kaufen, die sie selbst auszustatten hatten.

Dies zog eine ganze Reihe von Aufträgen für Künstler und Handwerker nach sich: Rippengewölbe mit Wappenstein, Glasfenster mit Wappenscheibe, Wandgemälde, Familiengestühl mit Schnitzereien, Grabplatten für die Stifterfamilie, Altarstein, Vorhänge, Bahrtuch, Altartücher, Altarkreuz, Kelch, Messgewänder – all das gehörte zur Ausstattung einer Privatkapelle.

Die Schweizer Familie von Diesbach gab für ihre Kapelle eine Summe aus, die dem Wert von zehn Stadthäusern entsprach – nach heutiger Berechung etwa 30 Millionen Euro. Und dies war nur eine von 23 Privatstiftungen im Berner Münster!

Unzweifelhaft brachten kirchliche Kunstaufträge und Kathedralenbauten vielen Menschen Lohn und Brot. Dennoch fehlten dieses Geld und die Arbeitskraft an anderer Stelle. Viele fragten sich, ob es nicht besser sei und eher Gottes Wille entspreche, statt der toten Kunstwerke die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Warum sollte das erarbeitete Vermögen der Kirche zufallen und nicht der Allgemeinheit dienen, indem man es zur Hebung des Wohlstands, zum Ausbau des Handels, für technische Erfindungen oder zur Verbesserung der Medizin verwendete?

Die ausufernde „Totenwirtschaft“ kostete die Bürger und Bauern viel Kraft. Die Kirche, die Klöster und das Kunsthandwerk profitierten davon. Die Ungerechtigkeit des Systems war nicht zu übersehen: Wer der Kirche viel schenkte, wer prächtige Altäre stiftete, konnte sich im Gegenzug dafür auf Erden einiges erlauben – Habgier, Völlerei und Ehebruch zum Beispiel, Auftragsmord oder Bestechung –, ohne die ewige Verdammnis in der Hölle fürchten zu müssen, wenn man nur am Ende seines Daseins bereute und kräftig Buße zahlte.

Wer dagegen für fromme Stiftungen selbst kein Geld hatte, musste – so der damalige Glaube – auf baldige Erlösung aus dem Fegefeuer durch die Gebete und Fürbitten der Lebenden hoffen.

Die Kunst stand damals mitten in den sozialen und politischen Konflikten ihrer Zeit, obwohl sie noch ganz überwiegend religiöse Funktion hatte. Der Bilderstreit von Byzanz und das gekippte Bilderverbot waren dabei nur erste Höhepunkte in der Auseinandersetzung zwischen Bildgegnern und Bildbefürwortern.

Mit Dank für Bilder von Alessandro Bellone und Vaishakh pillai / Unsplash (Beitragsbild)