Bisher war moderne Kunst als Motiv in der Fiktion von Film und Serie eher eine Ulknummer als Gegenstand ernster Reflexion. Das hat sich geändert. Die Serie Black Mirror wagte 2011 eine neue Interpretation und stellte die Bildende Kunst ins Zentrum eines gesellschaftlichen Konflikts. Aktuell interpretiert die Erfolgsserie Station Eleven die Kunst als Überlebensgut nach einer globalen Katastrophe. Was sagt es aus über den Zustand der realen Kunst, wenn ihre Relevanz in der Fiktion beschworen wird?

Die Serie Black Mirror, gestartet im Jahr 2011, wagt in vielen guten Episoden einen Ausblick auf die Rolle der Medien in der Zukunft. Gleich in der für den Erfolg einer Serie ziemlich wichtigen Auftaktfolge, dem Serienpilot, geht es um ein (fiktives) Kunstwerk der besonderen Art.

Spoilerwarnung: Dieser Beitrag beinhaltet Handlungsauszüge der ersten Folge von Black Mirror und der Serie Station Eleven.

Der Liebling der Briten, „Prinzessin Susannah“, wird entführt. In einem YouTube-Film der Entführer wird Susannah unter Tränen gezwungen, die absurde Forderung der Täter vorzutragen: Um ihr Leben zu retten, muss der von Rory Kinnear gespielte Premierminister vor laufenden Kameras Sex mit einem Schwein haben. Das Ganze soll am Nachmittag des selben Tages live auf allen Kanälen übertragen werden.

Natürlich versuchen die Behörden alles, um das zu verhindern und die Kidnapper ausfindig zu machen – allerdings ohne Erfolg. Sie versuchen, einen männlichen Pornostar für die Aufgabe zu rekrutieren, aber das scheitert an der Indiskretion von Mitwissern, die den Plan via Twitter bekanntmachen. Umso näher die Deadline rückt, desto mehr Druck erzeugen vor allem die Netzwerkmedien, aber auch die traditionellen Nachrichtenkanäle.

Als ein zweites Video auftaucht, in dem der Prinzessin augenscheinlich ein Finger abgeschnitten wird, steigt der Druck auf den Premier in einem Maße (selbst die Queen ruft ihn an), dass er schließlich einwilligt, der perversen Forderung nachzugeben und so das Leben der Prinzessin zu retten.

Als der Akt übertragen wird, sind die Straßen des Landes wie leer gefegt; alle wollen sehen, wie der Premierminister ein Schwein besteigt, auch wenn sich viele dabei angeekelt die Hand vor die Augen halten. Schon eine halbe Stunde vor Beginn der Sendung wird die Prinzessin – ohne jede Verletzung – freigelassen; allerdings unbemerkt von der Nation, die quasi vollzählig vor den Bildschirmen versammelt ist – niemand sieht die Prinzessin draußen umherirren.

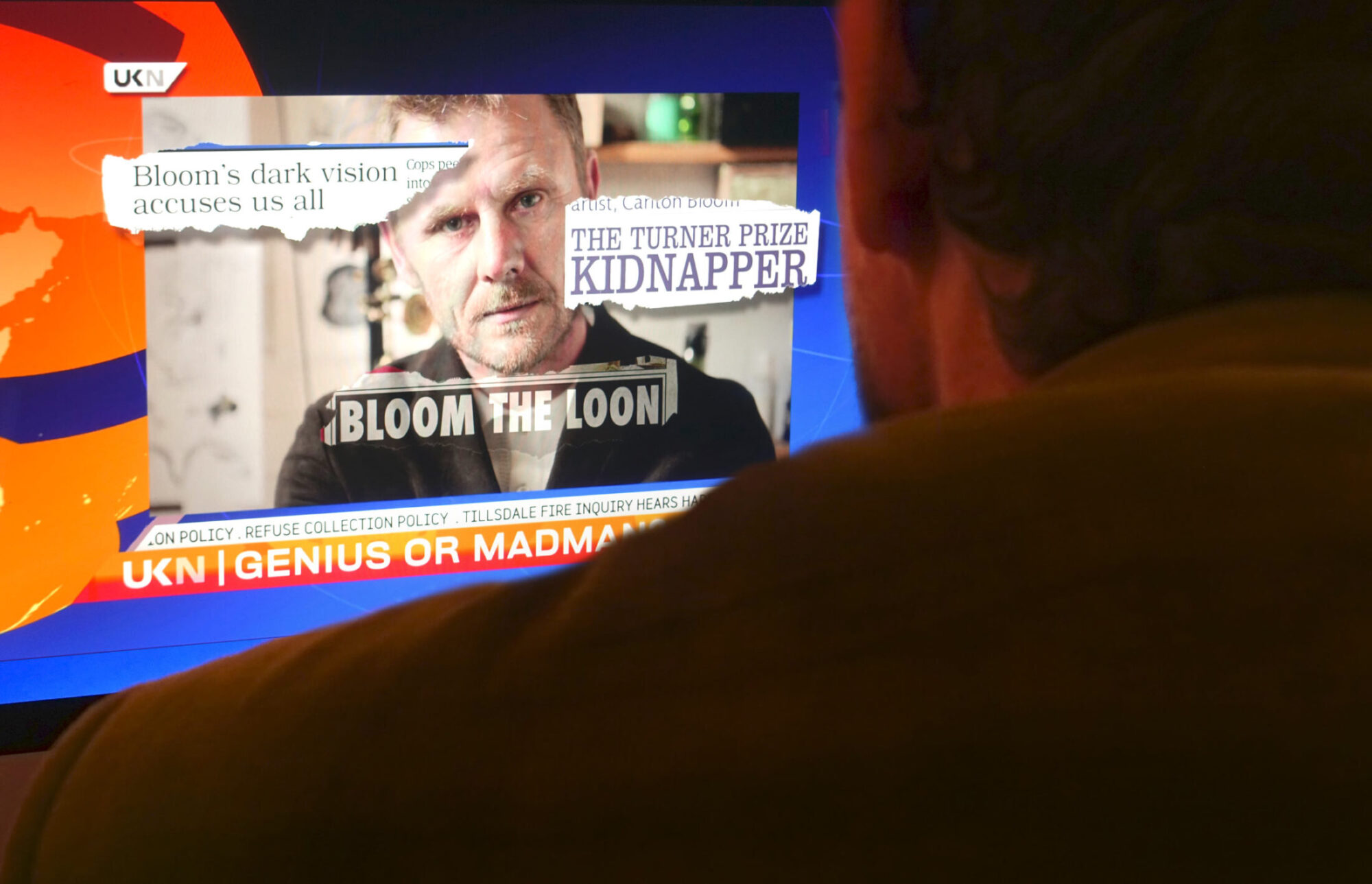

Schließlich kommt heraus, dass ein Künstler, der ehemalige „Turner-Prize-Gewinner“ Carlton Bloom, die Entführung als Performance inszeniert hatte. Die Prinzessin hatte er tatsächlich entführt, allerdings seinen eigenen Finger für die Aktion geopfert und sich noch während der Live-Übertragung erhängt. Trotzdem wird Bloom – wie auch der Premierminister, der danach populärer denn je ist – zum Gewinner.

Ein Kunstkritiker wird in der letzten Sequenz des Films mit den Worten zitiert, dass Carlton Bloom mit seiner Inszenierung das erste große Kunstwerk des 21. Jahrhunderts geschaffen habe; nicht zuletzt, weil er damit 1,3 Milliarden Menschen erreicht habe.

Beschwört die Fiktion eine prekär gewordene Autorität der Kunst?

Diese zunächst verstörend wirkende Geschichte verrät viel über die schwierige Situation, in der sich die Kunst heute befindet. Auf der einen Seite wird ihr zugestanden, aktiv in die gesellschaftlichen Konflikte einzugreifen, anstatt nur dekorativ zu sein. Das tradierte Bild von der Kunst erwartete noch Werke, die vornehm an der Wand hängend oder im Museum stehend warten, bis sich ihnen jemand zuwendet.

Auf der anderen Seite ist die Kunst längst in ein globales System von Medien eingebettet, das ihr gesellschaftliche Relevanz ermöglicht, aber sie gleichzeitig wieder relativiert: Kunst ist eben nur eine Kategorie in der Vielzahl visueller Konsumangebote. Im Wettbewerb um Aufmerksamkeit fallen die Grenzen – ethische ohnehin, aber auch die begrenzenden Definitionen, was denn Kunst sei und wo man sie antreffen könnte.

Jedes drastische Mittel scheint der Kunst recht, um ihrem Anspruch auf gesellschaftliche Wirksamkeit zu erhalten und sich aus dem Alltäglichen zu erheben. In Black Mirror schafft die Kunst, wozu kein Talkmaster dieser Welt mehr imstande ist – die ganze Nation zu einem großen Fernsehereignis zu vereinen, quasi an einen gemeinsamen Lagerfeuer zu versammeln.

Im Moment des größten Erfolgs der Kunst entblößt der fiktive Carlton Bloom ihr Scheitern angesichts eines von Lust und Ekel hypnotisierten Publikums und ist sogar bereit, für sein Werk und die Hybris der Kunst zu sterben.

Kein Zufall übrigens, dass der Black-Mirror-Schöpfer Charlie Brooker seinen Künstler mit den gleichen Initialen ausstattet und ihn in seine Nähe rückt, denn die von Konkurrenz geprägte Hassliebe, die Nähe von Filmemachern zur Bildenden Kunst hat Tradition. Auf Twitter war Brooker sogar mit dem Nickname „Charlton“ aktiv (jetzt: charltonbrooker).

Aber Brooker findet einen anderen Zugang als z.B. Joel und Ethan Coen. Sie lassen in ihrem filmischen Werk kaum eine Gelegenheit aus, um sich über Kunst und Künstler lustig zu machen. Bestes Beispiel ist die von Julianne Moore in The Big Lebowski (1998) gespielte Künstlerin Maude Lebowski, die wie eine Fledermaus durchs Atelier fliegt und im Flug Farbe auf die liegende Leinwand kleckst.

In einer berühmten Traumsequenz der Hauptfigur des Films persiflieren die beiden darüber hinaus sogar ein Werk des in den 1990er Jahren frenetisch gefeierten Künstlers Matthew Barney (Cremaster I, 1995).

Beispielhaft ist auch die mittelmäßige Hollywoodkomödie Good Advice von 2001. Hier wird das Unverständnis des Massenpublikums gegenüber moderner Kunst und deren Abgehobenheit durch einen besonders kruden Einfall illustriert.

Der heruntergekommene Broker Ryan (Charlie Sheen) begleitet eine Frau, deren Gunst er erobern will, zu der Performance eines angesagten Künstlers. Dort muss Ryan mit ansehen, wie sich der Performancekünstler mit einem Zapfhahn Farbe in den Anus füllt und selbige anschließend mit Mühe und in gekrümmter Haltung auf die Leinwand sprüht.

Natürlich landet auch ein bisschen Farbe in Ryans Gesicht. Auch in Sitcoms gehört die moderne Kunst als Lachnummer seit Jahrzehnten zum Basisfundus dazu.

Gut möglich, dass sich an dieser herkömmlichen Belustigung über Kunst allmählich etwas ändert. Und vielleicht ist das sogar ein Grund, sich Sorgen um die Kunst zu machen, wenn konkurrierende Massenmedien ihre Bedeutung beschwören.

Mit Black Mirror hat eine neue massentaugliche Interpretation der Kunst in Filmen und Serien Einzug gehalten, die sich vereinfacht so zusammenfassen lässt: Eine Gesellschaft ohne Kunst ist möglich, aber seelenlos und ohne Hoffnung, eigene Traumata zu überwinden.

In dieser Lesart lässt sich auch die vielschichtig inszenierte HBO-Miniserie Station Eleven (2021/22) nach dem gleichnamigen Roman der kanadischen Autorin Emily St. John Mandel aus dem Jahr 2014 interpretieren.

In diesem Pandemiedrama (die Dreharbeiten begannen im Januar 2020, also kurz vor Ausbruch der Covid-19 Pandemie) sind die zufälligen Überlebenden einer tödlichen Grippemutation darauf zurückgeworfen, in den Überresten einer untergegangenen Zivilisation neu zu definieren, was eine menschliche Gesellschaft ausmacht.

Sie organisieren sich wie prähistorische Stämme in kleinen zerstreuten Gruppen. Hier spielt die Kunst eine entscheidende Rolle, mal als Flucht aus der Einsamkeit, zum Überleben und zur Bewältigung schwerer Verluste für die Hauptfiguren – darunter Kirsten (Mackenzie Davis), einer Schauspielerin, die wir in der Serie am Tag des Pandemieausbruchs schon als achtjährige Laiendarstellerin in Chicago kennenlernen.

Einige der portraitierten Figuren begegnen sich 20 Jahre nach der Pandemie zum ersten Mal wieder, jede auf ihre Weise traumatisiert, kaum in der Lage zu lieben, aber umso lebendiger, wenn sie sich in die Kunst verwickelt finden – sei es in einem Stück von William Shakespeare oder in der Graphic Novel von Miranda (Danielle Deadwyler), die vor der Pandemie als Managerin eines Logistikunternehmens arbeitet, aber heimlich an „Station Eleven“, ihrer Graphic Novel, arbeitet. Am Vorabend der Pandemie verteilt sie diese, frisch aus dem Kopierladen, in einer Auflage von 5 Exemplaren an Freunde und wird kurz darauf noch zur Retterin einer Kolonie Überlebender in Michigan.

In vielen Facetten spielt die Kunst hier eine Rolle. Sie in ihrer tradierten Rolle gefangen zu halten muss scheitern – auch davon erzählt diese außergewöhnliche Verfilmung. Dieses Scheitern verkörpert Clark (David Wilmot), ein vor der Pandemie glückloser Schauspieler, der dann eine Gruppe Überlebender auf einem kleinen Flughafen anführt und dort das „Museum of Civilization“ etabliert – „Kunst ist keine Therapie, sondern Zivilisation“, sagt er als könne er in seiner kleinen Welt bestimmen, was Kunst zu sein hat.

Es ist aufregend mitanzusehen, wie eine Serie mit dieser Thematik gleichzeitig die gelernten Gesetze des Genres über den Haufen wirft und so die Kunst der Literaturverfilmung ein Stück weit neu definiert.

Ist jede Kunst zum Scheitern verurteilt?

Aber zurück zur fiktiven Künstlerfigur Carlton Bloom im Piloten von Black Mirror. Diese Figur lässt sich als Aktualisierung eines anderen fiktiven Künstlers interpretieren, den der Schriftsteller Honoré de Balzac im Jahr 1831 mit der Kurzgeschichte Das unsichtbare Meisterwerk entwarf. Darin arbeitet der Künstler Frenhofer, dessen Ansehen und Fähigkeiten über jeden Zweifel erhaben sind, zehn Jahre lang im Verborgenen an dem Porträt einer Frau. Sein Ziel: das absolute Werk, die absolute Illusion, zu schaffen.

So hohe Ansprüche hat die Kunst erst, seit sie autonom geworden ist, sich also ihre Ziele selbst setzen kann. Als noch religiöse Regeln oder die Repräsentationsansprüche eines weltlichen Auftraggebers das Werk bestimmten, konnte noch niemand von absoluter Kunst sprechen, erst im bürgerlichen 19. Jahrhundert änderte sich dies. Als Frenhofer das Bild in ekstatischer Gewissheit, seinem Ziel näher zu kommen, zwei ihn verehrenden Künstlerkollegen präsentiert, können die beiden außer einem Chaos an Farben und Strichen nichts erkennen und zeigen sich enttäuscht.

Frenhofer wird klar, dass er an seinem Anspruch gescheitert ist. Er zerstört das Werk und begeht Suizid. Hier wird der Grundkonflikt des Künstlers angesprochen, wie die Idee in die Welt gesetzt werden kann, ohne sie an die Widerspenstigkeit des Materials – egal ob Marmor, Ölfarbe oder welches Medium auch immer – zu verlieren.

Aber was in der Deutung von Balzacs Geschichte oft übersehen wird: Im Zustandekommen von Kunst spielt das Publikum eine wichtige Rolle. Erst der Kontakt bzw. Dialog mit dem Publikum vervollständigt das Werk.

Seit Marcel Duchamps Ready Mades, das berühmteste davon das mit Fountain betitelte Pissoir, ist bekannt, dass erst der Betrachter in seiner Art, die Dinge anzusehen, sie auch zur Kunst macht. Kunst kann heute alles sein, aber nicht ohne Publikum.

Auch Carlton Bloom arbeitet im Verborgenen, sein „Material“ ist eben dieses Publikum. Mit Hilfe der Massenmedien erreicht er hier quasi das absolute Publikum, Einschaltquote 99,9 Prozent.

Doch wenn sich das Publikum durch Illusionen zu jedem Irrsinn bewegen lässt und als manische Masse von Erregungsspitze zu Erregungsspitze treibt, hat die Kunst ihren notwendigen Gegenpart verloren. Diese Fiktion verdeutlicht, wie Kunst im Moment ihres größten Erfolgs scheitern kann. Sie schafft ein gelungenes Bild für den oberflächlichen Erfolg, der am Ende auf Kosten der Kunst selbst und der Künstler geht.

Es ist bezeichnend, dass es der Pilot einer (zugeben außergewöhnlichen) Serie ist, der diese Situation in einem Bild verdichtet, und am Ende selbst nur eine Etappe in der niemals endenden Jagd nach hohen Einschaltquoten darstellt.

Einen weiteren Beitrag zum Thema Rezeption moderner Kunst liest du hier.