Ein Lenin-Denkmal war im Kalten Krieg keine Seltenheit. Statuen des einstigen Anführers der Oktoberrevolution 1917 waren in Mittel- und Osteuropa regelrecht Massenware. Allein auf russischem Gebiet sorgten mehr als 70.000 Statuen, Büsten und Bilder dafür, dass der spitzbärtige Lenin, der bereits 1924 an den Spätfolgen eines sechs Jahre zuvor verübten Attentats starb, gottähnlichen Status erhielt. Allgemein galten Monumentalplastiken als begehrte Staatsaufträge für Künstler.

Natürlich gab es auch in Berlin entsprechende Werke. Die 19 Meter hohe Lenin-Statue des Moskauer Bildhauers Nikolai W. Tomski (1900–1984), die 1970 zu Lenins 100. Geburtstag in Berlin-Friedrichshain aufgestellt worden war, ragte durch eine abstrahierte Flaggenform hinter dem aus rotem, ukrainischem Granit geschlagenen Sowjetführer aus der Menge der Ostblock-Standarddenkmäler hervor.

Die Sowjetunion hatte dem kleinen deutschen Bruder hier ein einschüchterndes Eroberer-Denkmal in seine Hauptstadt gerammt, ein Denkmal mit bescheidenem künstlerischen Wert. Die Berliner Grünen machten im Ringen um den Verbleib oder die Beseitigung von Lenin den Vorschlag, die Siegessäule bei dieser Gelegenheit als ebenfalls politisch belastetes Denkmal zu entfernen, schließlich sei es ein Zeugnis preußischer Kriegspropaganda und hatte erst unter den Nazis 1937 seinen prominenten Platz auf der Ost-West-Achse der Hauptstadt erhalten. Doch Lenin musste weichen, derweil die Siegessäule bis heute steht.

Der österreichische Bildhauer Alfred Hrdlika (1928–2009) – damals in Berlin als Professor für Bildhauerei berufen – machte angesichts des triumphalen Auftretens westdeutscher Politiker den Vorschlag, einen Ost-West-Kunstwettbewerb auszuloben. Dabei sollte sich zeigen, welche Kunst bei der Bevölkerung besser ankäme: „Ich fürchte nur, die freie Westkunst wird da nicht besonders gut abschneiden, infolge ihrer Beliebigkeit“, äußerte Hrdlicka.

Seine Idee: Die Leninstatue sollte ihren Platz mit Terminal, einer ähnlich großen Stahlskulptur des amerikanischen Bildhauers Richard Serra (geb. 1939), tauschen. Die hatte 1977 auf der Kasseler documenta für so viel Proteste und Angriffe gesorgt, dass man sie schließlich nach Bochum verkaufte, wo das Werk ebenfalls heftige Auflehnung provozierte, aber bis heute auf einer Verkehrsinsel steht.

Serras internationale Prominenz gründete ein Stück weit auf solchen Skandalen, den größten Wirbel verursachte Tilted Arc, eine über 36 Meter lange und geneigte Stahlwand, die 1981 in Manhattan aufgestellt worden war. Nach Protesten und langem juristischen Hin und Her wurde sie sechs Jahre später wieder entfernt. Die New York Times urteilte damals über Serras Arbeit, sie sei „vielleicht das hässlichste im Freien aufgestellte Kunstwerk der ganzen Stadt“.

Lenin ohne Freunde

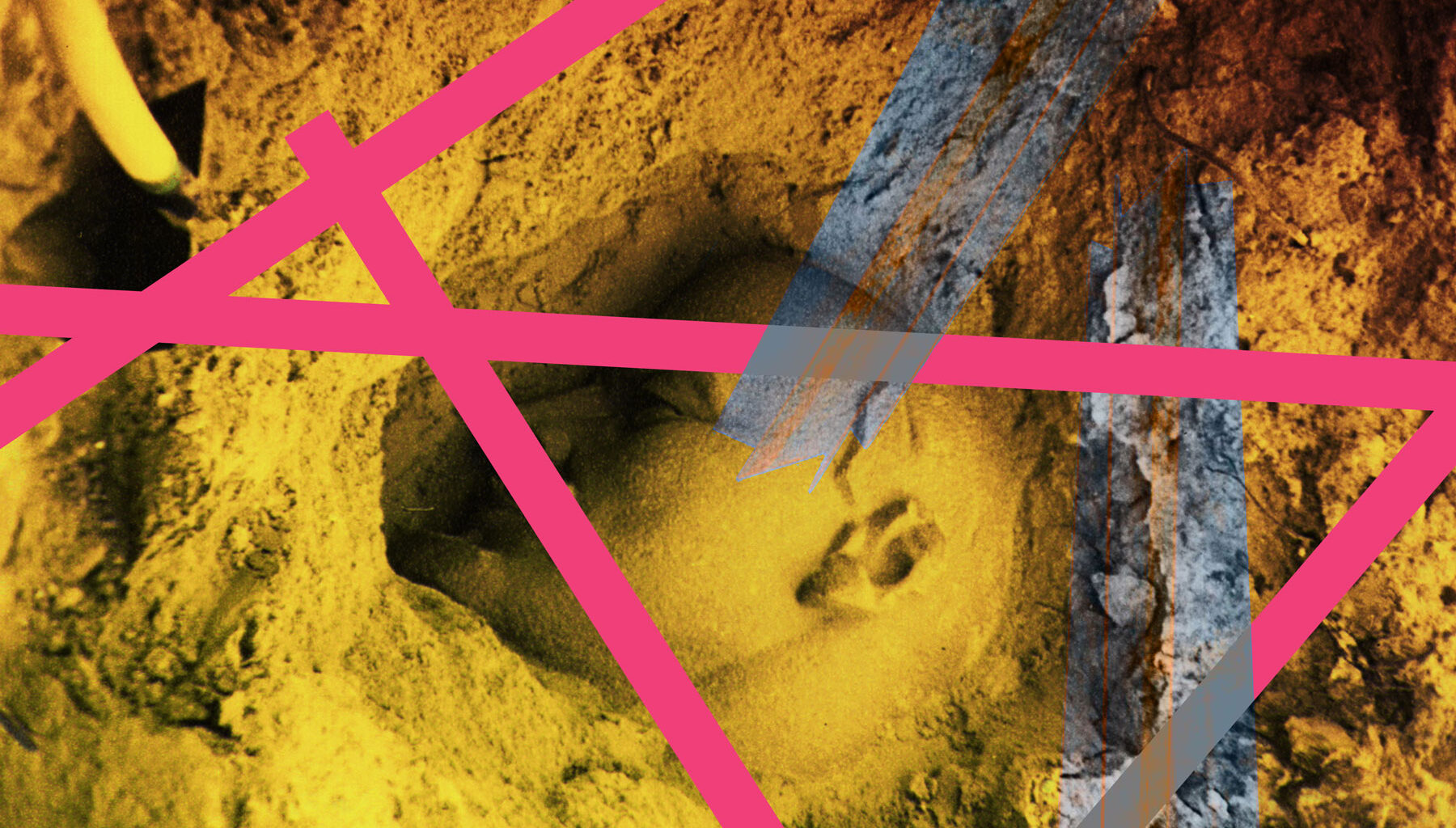

Zur großen Rochade zwischen den östlichen Denkmälern und den abstrakten Großplastiken des Westens kam es bekanntlich nicht. Alle Stellungnahmen für den Erhalt der Lenin-Statue, selbst die Klage der Künstlerwitwe, nützten nichts. Volker Hassemer, damals Westberliner Senator für kulturelle Angelegenheiten, ließ das Lenin-Denkmal, das den gesetzlichen Bestimmungen nach unter Denkmalschutz stand, von der Denkmalliste verschwinden. Der Abriss wurde nach fast dreimonatiger Arbeit 1992 abgeschlossen, die 129 Teile wurden in der Seddiner Heide bei Köpenick vergraben.

Doch damit sollte „der prominenteste Fall von Nachwende-Ikonoklasmus“, wie der Kunsthistoriker Paul Sigel diesen Akt der Geschichtsentsorgung nannte, noch nicht beendet sein. So wurde der dreieinhalb Tonnen schwere Kopf Jahre wieder exhumiert, um Teil der historischen Ausstellung Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler zu werden. Dazu musste ein Schwertransporter das granitene Haupt von Köpenick nach Spandau – quer durch ganz Berlin – fahren. Heute ruht der Kopf als Top-Exponat dieser sehenswerten Ausstellung ausrangierter Polit-Skulpturen in der Zitadelle Spandau.

Für den verschenkten Berliner Lenin finden sich bemerkenswerte Parallelen in der Geschichte. So erhielt die ostdeutsche Industriestadt Chemnitz, die zuvor bereits in „Karl-Marx-Stadt“ umbenannt worden war, von der Sowjetunion gratis eine vierzig Tonnen schwere Marx-Bronzebüste. Ihr Schöpfer war der Bildhauer Lew Kerbel. Die Chemnitzer Marx-Büste wurde in Leningrad gegossen, zerlegt und in der DDR wieder zusammengesetzt.

Am 9. Oktober 1971 weihte sie der Künstler in Anwesenheit von Staats- und Parteichef Erich Honecker und Robert-Jean Longuet, dem Urenkel von Karl Marx, ein. Fast eine Viertelmillion Menschen hatte die DDR als Jubelkulisse aufgeboten, um eine eindrucksvolle Demonstration der deutsch-sowjetischen Freundschaft abzuliefern. Nach dem Fall der Mauer nahm Chemnitz seinen alten Namen wieder an, das Denkmal hingegen blieb als touristisches Alleinstellungsmerkmal der Stadt erhalten – es gilt als größte Personenbüste der Welt. Der wuchtige Marx-Schädel wirkt heute wie ein rätselhafter Meteorit aus einer fremden Welt, eingeschlagen im Hier und Jetzt.

Riesige Sowjet-Plastiken waren Geschenke und Machtdemonstrationen zugleich, Geschenke, die man nicht ablehnen konnte – symbolisierten sie doch die Vormachtstellung der UdSSR in der DDR. Die gleiche Methode wendete aber auch die DDR an, um einen Juniorpartner an sich zu binden. In diesem Fall spendierte die DDR dem sozialistischen Militärregime Äthiopiens eine monumentale Marx-Büste.

Die Denkmalsschenkung war anlässlich der Gründung einer „Äthiopischen Arbeiterpartei“ erfolgt und sollte das Bündnis des ostafrikanischen Landes mit der DDR festigen und symbolisieren. Der Bildhauer Joachim Jastram konzipierte einen fünf Meter hohen Steinblock aus rotem Meißner Granit, der ein schildartiges Relief mit Marx’ Gesichtszügen trug. Das Denkmal wurde in der DDR in Einzelteilen vorproduziert, die klein genug waren, um durch die Ladeluke von Transportflugzeugen zu passen.

Honecker feierte das Marx-Monument bei der Einweihung 1984 als „heilige Stätte, die das Wachsen und Gedeihen des Sozialistischen Weltsystems“ versinnbildliche. Tausende von äthiopischen Parteimitgliedern und Militärangehörigen bejubelten den Staatsratsvorsitzenden in einstudierter Choreographie, und erzeugten damit bei Honecker die Illusion, die DDR könne eigenständig „Weltpolitik“ betreiben.

Die neue Volksrepublik Äthiopien wurde übrigens damals reich mit Denkmälern beschenkt: Auch die Sowjetunion, die VR China und selbst Nordkorea drückten der ostafrikanischen Erde mit gespendeten Monumenten ihre Stempel auf. Jastrams Marx-Denkmal überlebte sowohl die DDR als auch die Äthiopische Volksrepublik. Wenngleich es nach dem Ende des marxistischen Regimes 1991 mit Farbbeuteln und Steinen beworfen wurde, steht es noch heute, leicht verwahrlost, im Universitätsviertel von Addis Abeba.

Die Methode, mit gestifteten Monumentaldenkmälern Macht zu demonstrieren und kulturellen Einfluss auszuüben, verweist auf die totalitären Systeme und Kolonialimperien des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie wirkt heute antiquiert, wie aus der Zeit gefallen. Dennoch hat Deutschland kürzlich auch noch ein Lenin-Denkmal spendiert bekommen.

Die marxistisch-leninistische Splitterpartei MLPD dekorierte den Vorplatz ihrer Zentrale in der Gelsenkirchener Innenstadt mit einer zwei Meter hohen silberglänzenden Statue. In gewisser Weise handelte es sich um eine recht preiswerte Lösung ohne künstlerische Neuschöpfung und ohne Wettbewerb – die Statue wurde aus alten Ostblockbeständen reaktiviert. Das Kalkül der MLPD, den sowjetischen Spender-Gestus zu imitieren – oder besser gesagt: zu parodieren – ging aber voll auf: Das Presseecho auf die Enthüllung war enorm. Die Kleinpartei bekam mit dem medialen Echo zumindest für einen Tag das Format eines Scheinriesen.